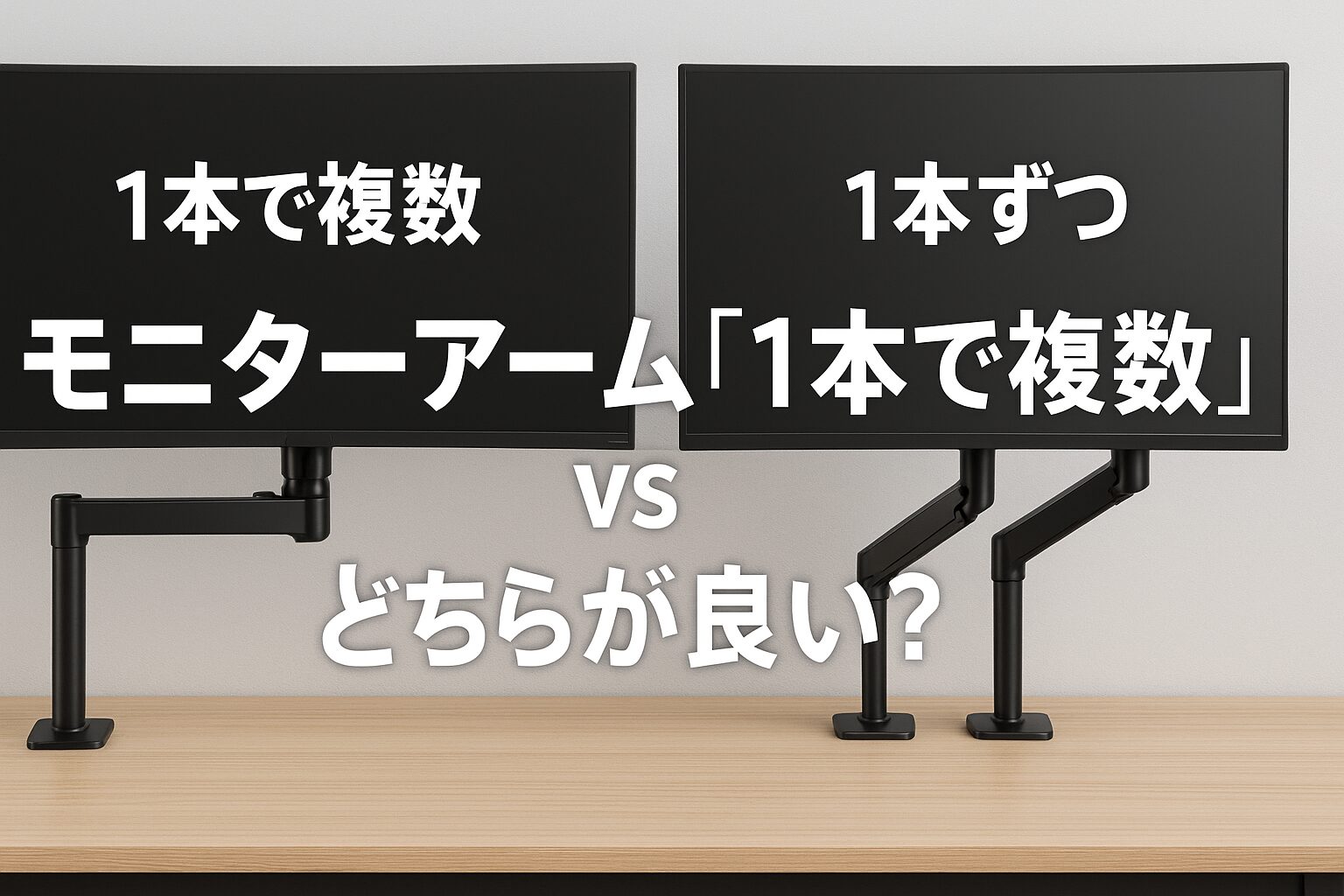

デスクを広く使いたい方も、細かな位置調整を突き詰めたい方も、複数枚のモニターをどう支えるかで快適さが大きく変わります。デュアルやトリプル構成では「1本のアームで複数台を支える方式」と「各モニターをそれぞれ独立アームで支える方式」の二択になります。本記事では設置性、調整自由度、安定性、拡張性、コストの観点で違いを整理します。

簡単な結論

デスクの見た目と配線の整理を最優先するなら「1本で複数」が向いています。位置調整の自由度と安定感を最優先するなら「1本ずつ」が有利です。

解説:設置性と見た目の差

1本で複数の方式は支柱が1本で済むため、デスクの天板上の占有が小さく配線も束ねやすくなります。クランプやグロメットの穴も最小限で、デスクがすっきり見えます。一方で1本ずつの方式は支柱が複数になるため見た目の情報量は増えますが、各アームを最適な位置に独立して固定でき、脚や棚との干渉を避けやすくなります。奥行きが狭いデスクでは、1本で複数はベースが集中する分だけ設置位置の自由度が下がる場合があります。壁際で奥行きが限られる場合は、支柱の台座寸法と可動範囲を事前に確認しておくと失敗しにくくなります。

解説:調整自由度と安定性の差

1本で複数の方式は横一列や上下スタックなどレイアウトの再現性に優れますが、前後左右の微調整は構造上連動しやすく、片方だけを数ミリ動かす操作は得意ではありません。重量差のある組み合わせではバランス調整にも注意が必要です。軽い振動が全体に伝わりやすく、タイピングや昇降デスクの動作で揺れを感じる場面があります。対して1本ずつの方式は各モニターの高さ、奥行き、角度、回転を独立して追い込めます。色合わせや視差の都合で片方だけを手前に寄せたい、縦置きと横置きを混在させたいといった要件に強みがあります。支点が分散するため揺れは局所化しやすく、ウルトラワイドや重量級モデルでも安定を確保しやすくなります。

解説:拡張性とコストの差

将来3枚目を追加する予定が固い場合は、初めからマルチ対応の1本で複数を選ぶと配線と配置を整えやすくなります。ただし対応VESA、各アームの耐荷重、推奨サイズの上限を超えると取り回しが難しくなります。モニターの世代交代で重量が変わる場合は、バネ調整幅に余裕があるかも確認しておくと安心です。1本ずつの方式は増設を段階的に行いやすく、レイアウト変更にも柔軟です。メーカーやシリーズを混在させても運用できるため、段階的な投資に適しています。総コストはアームの本数分だけ増えやすいものの、必要な機能だけを選び分けられるため無駄な仕様に支払う場面は減ります。デスク天板の耐荷重や厚み、クランプの奥行き、背面壁との距離など物理条件はどちらの方式でもボトルネックになり得ますので、実測してから選定することをおすすめします。

まとめ

デスクの景観や配線の簡素化を重視するなら「1本で複数」が有効です。細かな前後左右の追い込みや縦横混在、重量級でも揺らしたくないといった要件を重視するなら「1本ずつ」が適しています。最終判断は天板のサイズと剛性、モニターの重量と枚数、将来の増設計画で決まります。見た目の統一感を取るか、可動と安定を取るか。ご自身の作業内容と設置条件に合わせて方式を選んでいただくと、デュアルやトリプル環境を長く快適に使えます。